TEXT Dr. Roland Wölfle ILLUSTRATION Eduard Gurevich

Wir waren vor kurzem in Japan – meine Frau, meine beiden erwachsenen Söhne und ich. Die Reise war ein Geschenk für unseren älteren Sohn, einen erklärten Japan-Fan. Ich war noch nie in einem Land, in welchem so viele Gegensätze aufeinandertreffen. Am deutlichsten hat sich dies dort gezeigt, wo tief verwurzelte asiatische Traditionen auf neue und meist westliche Einflüsse treffen, die sich in bemerkenswerten Extremen und auf eine bizarr überzeichnete Art und Weise wiederfinden – oft wie eine Karikatur, und dann noch dazu in einer gewaltigen Überdosis. Und dann kommt ein buddhistischer Tempel mit totaler Ruhe und Zeitlosigkeit, sozusagen von 150 auf null in drei Sekunden. Da es nicht möglich ist, dies alles zu sortieren und zu integrieren, beginnt jemand wie ich immer mehr an seiner Wahrnehmung und seinen Verarbeitungskapazitäten zu zweifeln. Nicht umsonst hat Japan den Ruf, das verrückteste Land der Welt zu sein. Und es ist großartig. Noch nie habe ich in meinem Leben so gestaunt. Typisch sei, meint mein älterer Sohn, dass heutige Japaner ihre Kinder gerne shintoistisch zur Welt bringen, christlich heiraten und buddhistisch sterben.

Arbeit kann der Gesundheit schaden – Nichtstun aber auch

Zwischen der Geburt und dem Sterben gibt es natürlich noch etwas. Manche nennen es Leben. Andere nennen es Arbeiten. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Manche sehen das Leben von der Geburt bis zum Tod als einen kontinuierlichen Arbeitsprozess, andere halten die Arbeit für ein im besten Fall notwendiges Übel, um das zu finanzieren, was sie eigentlich wollen. Eine zwiespältige Angelegenheit, möchte ich sagen. In Japan bin ich jedenfalls auf ein wunderbares Plakat gestoßen: Zwei Frauen und ein Mann in dunkelblauer Arbeitsmontur und strahlendem Lächeln recken die Fäuste empor, auf einen Schriftzug zu, welchem das schöne Motto zu entnehmen ist: Enjoy Life, Enjoy Working! Und das in einem Land, in dem 20 % an Stresserkrankungen sterben und in dem es als erstes Land dafür auch eine medizinische Diagnose gibt: Karoshi-Syndrom – Tod durch Überarbeitung. Immerhin hat man in einer Kultur, in der es früher gar kein Wort für Arbeit gab und das die ältesten Menschen der Welt hervorgebracht hat, erkannt, dass – ich zitiere Wikipedia – „Erwerbstätige nicht über Jahre hinweg sechs bis sieben Tage pro Woche mehr als zwölf Stunden täglich arbeiten können, ohne körperlich und geistig darunter zu leiden“. Wenn wir dem Burnout entkommen, droht jedoch schon das Boreout, die Langeweile, die krank macht, die Unterforderung, die sich in Lustlosigkeit und Pessimismus niederschlägt und manche Betroffene dann direkt in ein Suchtverhalten oder psychosomatische Störungen führt.

Wider die Work-Life-Balance

Ich hadere mit diesem Begriff. Er suggeriert, dass zwischen Arbeit und Leben ein Gegensatz besteht. Wenn in meinem Umfeld dieser Begriff fällt, neige ich dazu, zu erwidern: „Aber ich bin doch nicht tot, wenn ich arbeite!“ Wie wenn es Leben nur außerhalb der Arbeit geben könnte! Ich halte diese Spaltung für einen großen Fehler. Es besetzt den Begriff der Arbeit schon von Anfang an mit negativen Gefühlen. Die darf es ja auch geben, aber es ist bei der Arbeit nicht immer alles schlecht, so wie in der Freizeit nicht immer alles gut ist. Arbeit kann sogar sehr lustvoll sein und im Idealfall macht sie sogar Freude.

Ich kenne einen praktischen Arzt, der es geschafft hat, seinen Praxisbetrieb so zu strukturieren, dass er in seinem beruflichen Alltag wirklich genug Zeit für seine Patientinnen und Patienten aufbringen kann. Er kann ausführlich zuhören, er kann sich mit der jeweiligen Problematik gründlich befassen und die Behandlungsmöglichkeiten gründlich erklären. Da er keine Familie hat, hat er sich bereit erklärt, die zwei Wochen nach Weihnachten Vertretungen zu übernehmen, damit sich andere Kolleginnen und Kollegen frei nehmen und Urlaub machen können. In diesen Tagen muss er von seinem üblichen Rhythmus abrücken und plötzlich hat er viermal so viele Patienten wie vorher. Plötzlich bleibt ihm nichts anderes übrig, als die „böse Fünfminutenmedizin“ anzuwenden, damit er einigermaßen über die Runden kommt. Man sollte meinen, dass er unter dieser Belastung ins Schwimmen und ins Trudeln kommt. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Es hat angefangen, ihm Spaß zu machen. Er hat es als lustvoll erlebt, wenn so viel zu tun war, in voller Konzentration und in einem Spannungszustand wie in einem aufregenden Film – gleichzeitig war er davon überzeugt, trotz der Kürze der Zeit alle Patientinnen und Patienten gut versorgt zu haben. Viel Patient, viel Ehr! Was ist passiert? Es gibt ihn eben, diesen Kick, dieses Feuerwerk aus Dopamin und Adrenalin und anderen Glückshormonen, die uns für außergewöhnliche Leistungen belohnen. Das kann süchtig machen und ehe man sichs versieht, ist der Workaholic geboren.

Die Arbeit nach der Arbeit

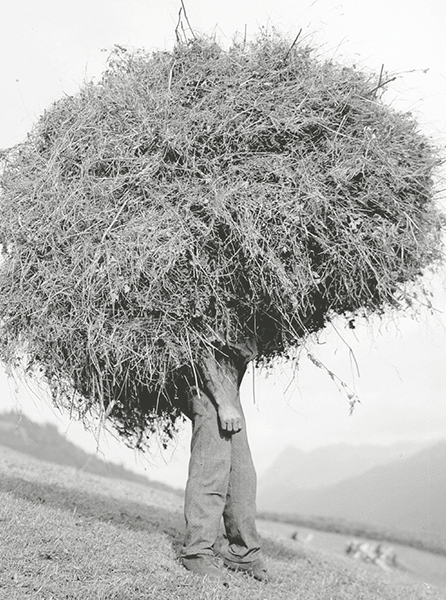

Übrigens vertrete ich die subversive These, dass viele Burnoutfälle nicht in erster Linie am Arbeitsplatz entstehen, sondern dadurch bedingt sind, dass es viele Betroffene nicht schaffen, sich zu Hause zu erholen. Sie haben dort viel zu tun und sind sehr gefordert, in der Beziehung, in der Familie. Es gibt Streit und Stress, man muss die Post erledigen, 1000 Anrufe und WhatsApps, im Garten muss die Hecke geschnitten werden, der Hund will Gassi gehen und Besuch hat sich angekündigt – und den Sport nicht zu vergessen! Schließlich ist nach der Arbeit ja auch noch das Workout, also die Arbeit nach der Arbeit, angesagt. Ich kenne nicht wenige, die nach dem Büro der Meinung waren, jetzt stehe Spitzensport auf dem Programm. Ein Kollege hat immer gesagt, er spüre sich nur dann, wenn er sich extrem anstrenge. Man nimmt vielleicht sogar Medikamente oder Doping. In diesem Zusammenhang kommt ausgerechnet von einem Spitzensportler aus dem Langlauf, der wegen Dopings eine Verurteilung hinter sich hat, der bemerkenswerte Satz: „Kein glücklicher Mensch geht in den Hochleistungssport.“

Wozu das alles?

Viele arbeiten, um ihr Ego auszubauen und tanken vor allem bei der Arbeit das Selbstwertgefühl. Manche wollen einfach viel verdienen, um sich mit bestimmten Objekten zu schmücken, die in der Garage, im Hafen oder im Gebirge stehen. Wer vor allem für die Ich AG arbeitet, opfert sein Glück dem egozentrischen Denken. Wer sich nur ein bisschen mit Spiritualität befasst, weiß, dass Glückserfahrungen meistens auf Gemeinsamkeit beruhen und dass Teilen mehr bringt als Raffen. Der Pädagoge Folkert Wilken hat schon 1927 auf den Widerspruch hingewiesen, dass materielle Güter gegen alle Hoffnungen eben nicht stärker machen, vielmehr hält er fest: „Aller Egoismus, sei er auch noch so gesund und berechtigt, schwächt die Seele.“

Er empfiehlt uns, stetig an uns zu arbeiten, um über die materialistischen Scheuklappen hinauszusehen. Es gebe z. B. die Übung, zu denken, ohne dabei an sich selbst zu denken. Es würden dann auch Nebeneffekte des ichbezogenen Denkens wie Angst oder Hass nachlassen. Man könne auch seine Motivation in Richtung Selbstlosigkeit dadurch trainieren, indem man „zu einer bestimmten frühen Stunde das Bett verlasse, um langwierige Turnübungen zu absolvieren“ – Getreu dem Grundsatz, dass Motivation am Anfang stehe, für den Erfolg sorge die Gewohnheit.